美国农业与生物工程学会主席赫伦·梅纳德先生(右)和耐特菲姆公司代表亨特·吉姆先生(左)为李久生研究员(中)颁发“美国农业与生物工程学会(ASABE)2017年度微灌奖”

李久生,博士,二级研究员,中国水利水电科学研究院水利研究所博士生导师。研究方向:喷、微灌水肥一体化理论与应用,再生水安全高效利用原理与技术,农田节水控盐灌溉原理与技术,新型灌溉技术及设备研发。主持国家自然科学基金重大项目课题、国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目、“863”计划课题、科技支撑计划课题等多项研究课题。担任SCI期刊 Irrigation and Drainage 编委会主席、主编及 Irrigation Science 期刊副主编。研究团队发表学术期刊论文200余篇,其中SCI收录70余篇,EI收录100余篇。获国家科技进步二等奖1项,省部级一、二等奖7项;参编国家和行业标准8项。2016年获国际灌溉排水领域最高奖—国际节水技术奖;2017年获美国农业与生物工程学会国际微灌奖,成果得到微灌技术处于世界前沿的美国农业工程界的赞赏,成为首位获此奖项的非美国籍学者;2019年获农业节水突出贡献奖。

水资源短缺是制约我国社会经济可持续发展的主要瓶颈之一。近年来我国的水资源量持续减少,对农业节水和高效用水的要求更加迫切。将污水处理回用,作为替代性水源,可以有效缓解农业用水紧缺的局面。我国的再生水水源稳定、供给可靠,截至2011年,全国水务系统污水处理厂已达1765座,年污水处理总量206.6亿m,约占农业用水总量的5.5%。如何有效利用再生水资源已成为当前面临的重要课题。再生水灌溉作为再生水利用的主要途径,已经在世界许多国家得到广泛应用。据估计,全世界污水灌溉面积已超过2000万hm。再生水灌溉的安全和高效是两个广为关注的话题。再生水灌溉的安全性既包含再生水灌溉系统(管网及灌水器)本身的安全性,又包括再生水中的有害物质通过灌溉对农田生态环境以及作物和人类健康带来的污染风险。再生水灌溉的高效是指考虑再生水中养分有效性的水肥优化管理。

李久生研究员团队2013年申报的国家自然科学基金重点项目 “再生水灌溉对系统性能与环境介质的影响及其调控机制”获得批准。项目以再生水高效安全灌溉为目标,重点围绕灌水效率最高的灌水技术——滴灌,开展了系统的室内外试验和理论研究。集成中国水利水电科学研究院取得的相关研究结果撰写了这本《再生水滴灌原理与应用》(李久生 著. 北京:科学出版社,2020.06)。

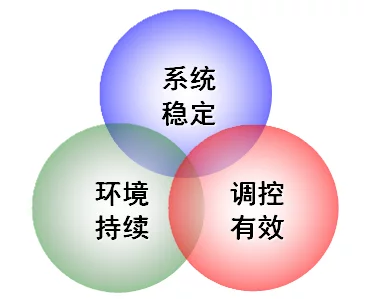

项目围绕再生水高效安全灌溉的目标,重点针对灌溉系统安全、环境和农产品安全及养分高效利用三个方面的科学问题开展了系列研究工作。研究尺度从灌水器内部堵塞物质及病原体在土壤-作物系统中迁移转化的微观行为到引起灌溉系统性能变化的宏观特征,研究方法强调理论分析、数值模拟、室内试验、田间试验和产品研发相结合,试验手段重视传统灌溉试验方法与现代分析测试技术相结合,实现了再生水安全高效灌溉的关键理论和技术的系统突破。

全书共16章,除绪论外,其余内容分为三篇。

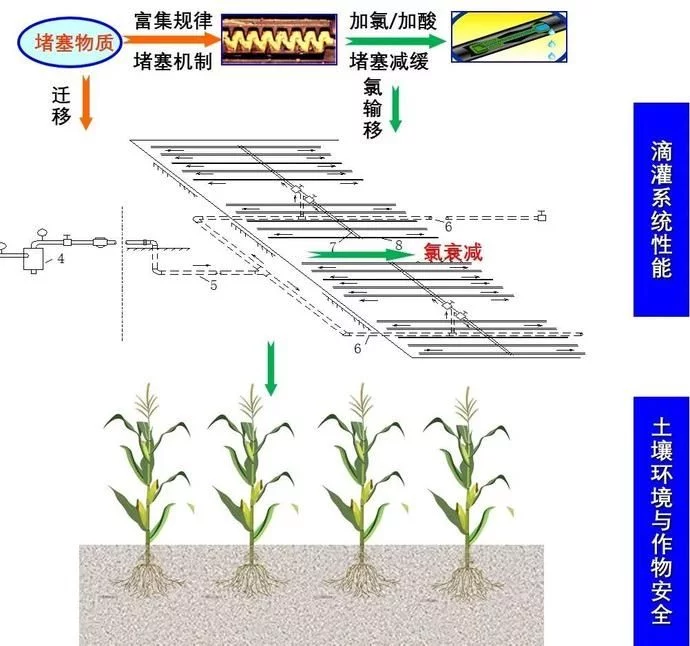

第一篇(第2~5章)聚焦再生水滴灌系统安全。探讨不同再生水水质条件下灌水器堵塞物质—生物膜组分及矿物组分,分析水质对灌水器堵塞形成过程及堵塞机制的影响,提出综合考虑减缓堵塞、减轻对土壤环境及作物生长不利影响的加氯/酸处理运行方式。

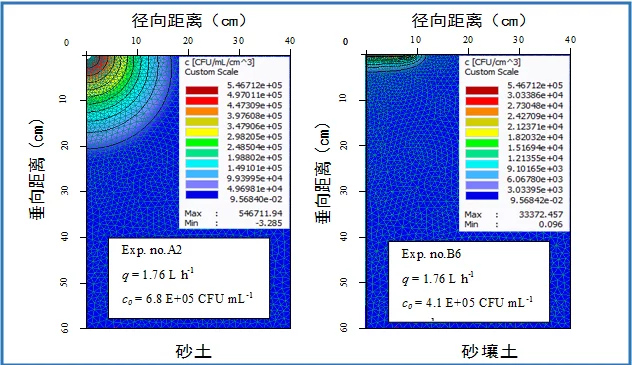

第二篇(第6~12章)聚焦再生水滴灌的环境效应。选择指示性病原体——大肠杆菌(E. coli)为研究对象,紧扣滴灌的非饱和入渗特征,阐释E. coli在不同土壤以及土壤-作物系统中的运移、分布、淋失和衰减规律,分析再生水地表和地下滴灌农田土壤酶活性的时空变化规律及其调控效果,提出降低污染风险的再生水滴灌优化管理措施。

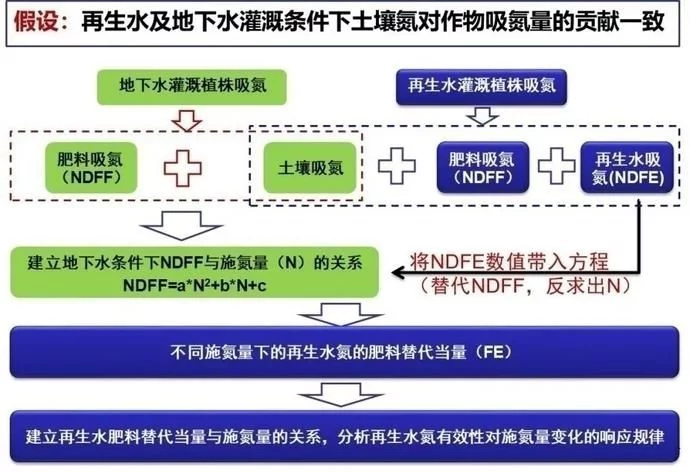

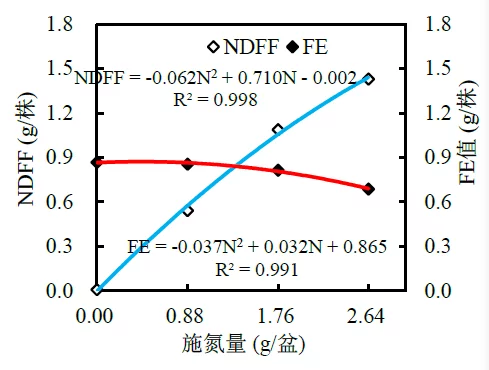

第三篇(第13~16章)聚焦再生水滴灌养分的高效利用。采用15 N示踪法,阐明定量评价再生水中氮素有效性的肥料当量法,通过盆栽和田间试验相互印证,提出再生水中氮素与尿素氮相比的有效性指标,建立考虑再生水中氮素有效性的作物模型,提出大田作物再生水滴灌优化水肥管理制度。

编者推荐:

本书依据作者承担的国家自然科学基金重点项目研究成果撰写而成。内容针对水资源严重短缺、再生水灌溉潜力亟待开发的现状,以再生水高效安全灌溉为目标,围绕灌水效率最高的灌水技术——滴灌,探讨了再生水灌溉过程中灌水器堵塞形成过程及机制,提出了综合考虑减缓堵塞、减轻对土壤环境及作物生长不利影响的加氯/酸处理运行方式,阐述了再生水灌溉过程中典型病原体在不同土壤以及土壤-作物系统中的运移、分布、淋失和衰减规律,并基于15N肥料当量法提出了再生水中氮素与肥料氮相比的有效性指标。为再生水安全高效灌溉提供了理论和技术支撑。

《再生水滴灌原理与应用》

李久生 著. 北京:科学出版社,2020.06

ISBN 978-7-03-065227-0